제품을 유지보수 모드로 바꾸기 전, PM이 던져야 할 5가지 질문

유지보수 모드로 전환하는 순간, 제품의 미래는 멈추는 것이 아니라 새로운 방향을 찾는 시작점이 됩니다. 이 과정에서 Product Manager가 스스로에게 던져야 할 5가지 핵심 질문을 정리했습니다. 고객 요구사항 대응부터 재활성화 트리거까지, 전략적 결정을 내리기 전 고민해야 할 것들은 무엇일까요?

안녕하세요. 이 글을 읽는 분들께서는 한 번이라도 제품을 유지보수 모드로 전환해야 했던 경험이 있으신지요? 저는 Toss, Yanolja, 그리고 레몬베이스에서 이런 상황을 겪었습니다. 오늘은 그 과정에서 제가 스스로에게 던졌던 질문들을 공유해 보려 합니다.

저는 유지보수 모드로 전환하는 결정을 하는 과정에서 스스로에게 몇가지 질문을 던지면서 유지보수 모드 전환을 단순히 자원을 줄이는 것이 아니라, 제품의 역할을 다시 정의하는 과정으로 바꾸곤 했는데요. 이 질문들을 공유 드리고자 합니다.

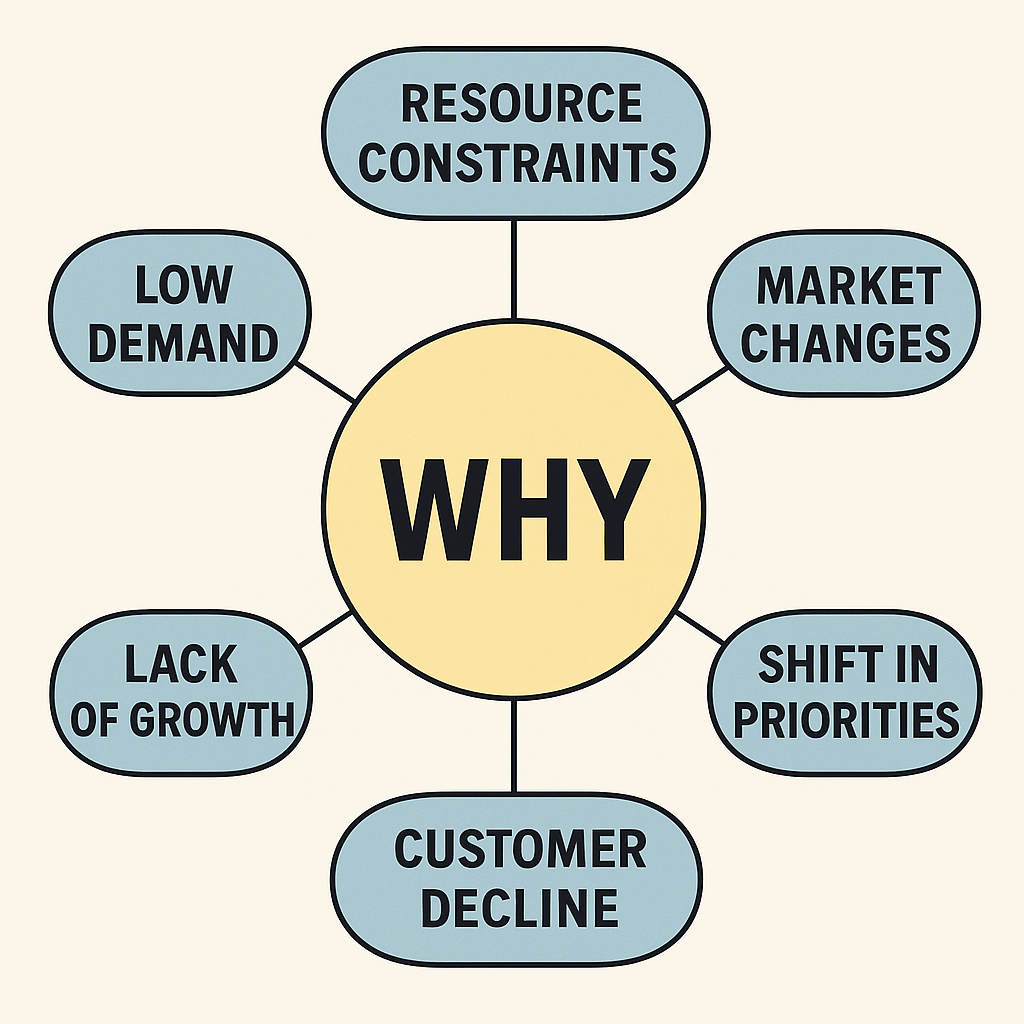

질문 1. 지금 유지보수 모드로 전환하는 단 하나의 이유는?

제품을 유지보수 모드로 전환하는 데에는 분명한 이유가 있어야 하고, 그 이유는 굉장히 강력해야 합니다. 어떤 순간에는 시장에서의 수요 감소 혹은 수요 미발견일 수도 있고요. 조직 내 우선순위 변경이나 리소스 부족 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다.

실질적인 이유는 많을 수 있지만, 최종적으로 단 하나의 이유로 집약해야 합니다. 예를 들어, 리소스 부족이 가장 큰 이유라면, 이를 명확히 하고 다른 이유들은 보조적 이유로 정리하는 것이 좋습니다.

중간 정도의 해상도로 여러 이유를 대기보다 선명하고 명확한 하나의 이유가 있어야 이 유지보수 모드 결정이 팀 전체의 공감을 만들 수 있습니다. 그리고 또한 이 과정에서 PM은 "이 제품이 여전히 조직 내에서 어떤 가치를 지니고 있는가?"를 스스로에게 질문하고 답할 수 있어야 합니다. 우린 제품의 종료가 아닌, 유지보수 모드를 선택 했으니까요.

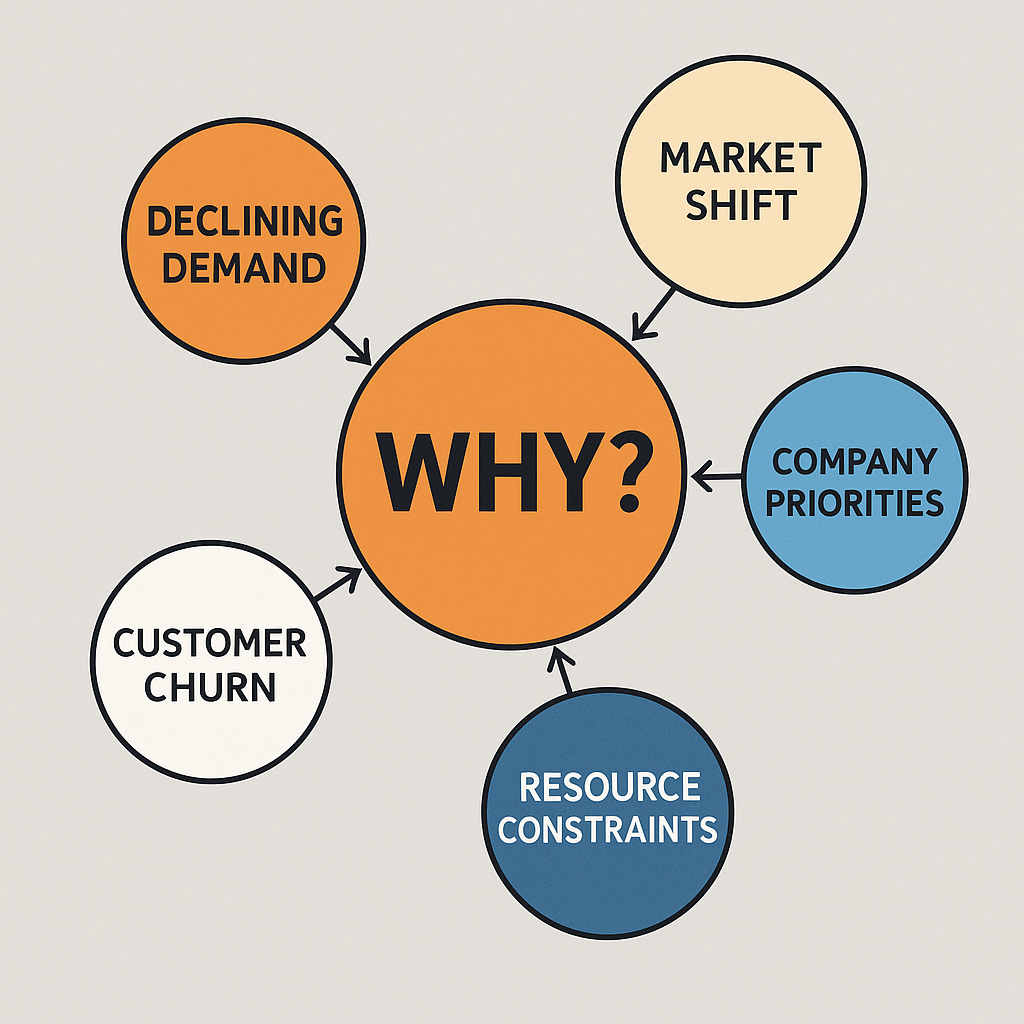

질문 2. 다시 적극 관리한다면 왜?

유지보수 모드로 전환된 제품이 다시 전략적 우선순위로 떠오르는 시점은 언제일지에 대한 시뮬레이션을 하는 것입니다. 이 질문에 답을 하기 위해 다양한 시뮬레이션을 하게 되고, 이 시뮬레이션은 곧 향후 의사결정의 기준점을 마련하는 과정입니다.

예를 들면, 이런 것들이 있겠네요.

- 특정 고객이 대규모 계약을 제안하며 제품 개선을 요구할 경우: 이 경우에는 계약의 금액을 상정하는 것이 좋습니다.

- 경쟁사에서 유사한 제품이 성공을 거두고 있을 경우: 경쟁사의 유사 제품 성공으로 인해서 losing game이 누적되는 금액 상한을 정하는 것이 좋습니다.

- 새로운 시장 기회가 생겨 제품의 재활성화가 조직에 전략적 이득이 될 경우

이러한 기준이 명확히 정의되지 않는다면, 제품은 무기한으로 방치되거나, 필요한 순간에 즉각 대응하지 못할 가능성이 높습니다. 예를 들어서 제가 예전에 유지보수 모드로 보냈던 제품은 "전체 제품 포트폴리오 관점에서의 고객 대비 더 높은 지불 여력을 가졌으나, 더 높은 가치 제안 기준을 가졌으므로 향후 전체 제품의 고객이 shift할 경우 재개한다."라는 것을 정해뒀습니다.

질문 3. 고객의 새로운 요구사항이 인입되면 어떻게 할까?

유지보수 모드에서도 고객은 여전히 요구사항을 제기할 수 있습니다. 고객 입장에서는 우리가 제품을 관리하는지 아닌지를 모를테니까요. 하지만 Product manager는 이 요구사항들을 어떻게 관리할지에 대한 원칙을 미리 정해두는 것이 좋습니다.

예를 들면...

- 새로운 기능 요청은 받지 않는다.

- 버그 신고는 일정 수준 이상일 경우에만 대응한다.

- 보안 패치와 같은 필수적인 업데이트만 진행한다. 이와 같은 원칙이 명확히 정의되지 않는다면, 유지보수 모드임에도 불구하고 팀은 여전히 과도한 업무에 시달릴 수 있다.

저는 당시 이런 요구사항 인입에 대해서 다음과 같은 기준을 정했습니다.

- XX억원 이상의 요구사항에만 대응한다.

- 단, 이 요구사항을 구현하는 비용이 OO원 이상인 경우 대응하지 않는다.

질문 4. 대응은 어느 팀에서 담당하며, 왜 그 팀인가?

제품이 유지보수 모드에 들어가면 전담 팀이 해체되거나, 조직 내 우선순위가 낮아지면서 크리티컬한 버그 대응에 대한 책임 소재가 모호해질 수 있습니다.

이때 PM은 두 가지 질문을 스스로에게 던져야 합니다.

- 현재 이 제품에 대해 가장 큰 의사결정 권한을 가진 사람은 누구인가?

- 이 제품을 가장 잘 이해하고, 즉각적인 대응이 가능한 팀은 어디인가?

답은 명확합니다.

(전담팀이 없어졌다면)제품의 의사결정 권한이 가장 큰 PM/PO가 속한 팀이 곧 대응 팀이 됩니다. 이 원칙은 특히, 해당 제품이 더 이상 조직의 주력 제품이 아닌 경우에 더욱 중요해집니다. 예를 들어, 레몬베이스에서도 특정 제품까지는 아니라도 특정 기능을 한시적으로 유지보수 모드로 전환하면서 기존 개발 팀에 속한 사람들이 다른 팀으로 재배치되었던 적이 있습니다. 전담팀은 일시적으로 없어졌어도, 여전히 전체 제품에 대한 최종 의사결정 권한은 Head of Product인 제게 있었고, 따라서 저와 함께 일하는 팀이 자연스럽게 대응 팀이 되었습니다.

이 원칙은 팀을 새로 조직하거나, 추가적인 리소스를 배정하지 않고도 빠르게 대응할 수 있는 방법입니다. 또한 이렇게 대응하니 결국 의사결정 권한이 있는 사람이 곧 책임을 지는 사람이라는 점을 명확히 하는 것에도 도움이 되었습니다.

질문 5. 대내외적으로 제품에 대한 커뮤니케이션 전략은 무엇인가?

제품이 유지보수 모드로 전환되면, 이를 조직 내외에 어떻게 전달할 것인지를 PM은 고민하고 실행해야 합니다. 당시 저는 이런 액션을 했는데요.

- 내부적으로는 영업, 고객지원, 제품 마케팅 팀 대상의 브리핑을 통해 제품의 현재 상태와 향후 계획을 공유 했습니다.

- 외부적으로는 기존 고객에게 업데이트 중단과 유지보수 모드 전환에 대해서 어떻게 언급할 것인지, 그리고 신규 고객 중 해당 제품에 관심을 보이는 고객에게 어떻게 안내할 것인지 영업, 고객지원의 상위 리더들과 논의하고 결론을 내려 실무진에게도 공유 했습니다.

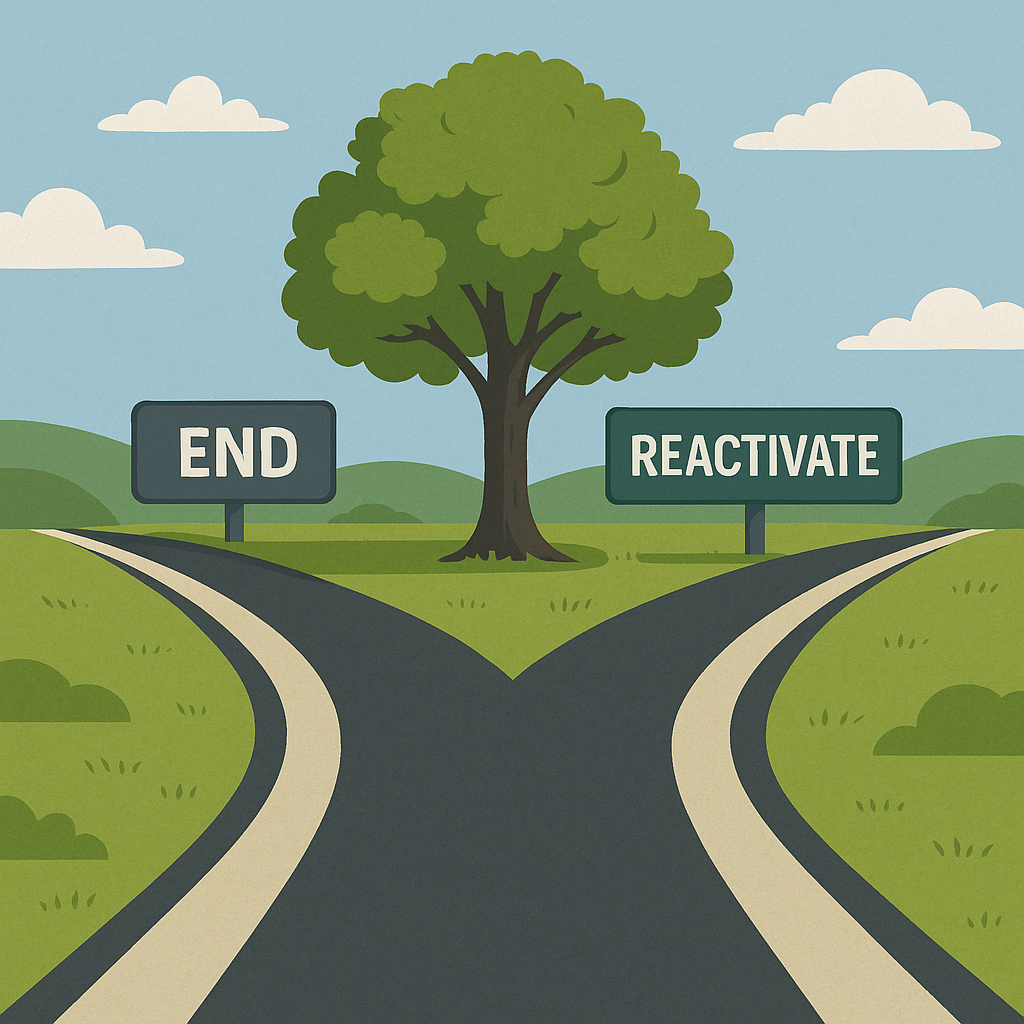

결론: 유지보수 모드는 끝이 아니라, 제품의 새로운 시작점이다.

과거에 제 보스(CTO님)가 제게 저 말을 했을 때, 저는 이 말이 영혼 승리 같다고 생각했습니다.

하지만 제가 유지보수 모드로 전환한 제품 하나가 실제로 부활한 경험을 하면서 정말 새로운 시작점이라는 생각을 계속 하게 되었습니다. 😄

과거 유지보수 모드로 전환된 제품 중에 의사결정 당시에는 새로운 시장 기회 창출을 이유로 새 제품에 집중하기로 하면서 유지보수 모드로 전환된 제품이 있었습니다. 당시 유지보수 모드로 보내면서 제가 생각했던 잠재적인 부활 기회들을 적었고요. 그 중 하나가 포착되었을 때, 냉큼 부활 가능성을 타진하고 추진하면서 제품을 다시 키웠던 경험이 있습니다. 이런 경험을 한 번이라도 해보니..결국, 위의 질문들은 제품의 새로운 시작을 준비하는 작업이기도 하다는 결론을 내릴 수 밖에 없더라고요.

유지보수 모드는 제품이 완전히 종료되거나 사라지는 것이 아니라, 자원 재분배와 전략적 우선순위 재설정의 과정입니다. 그렇기에 PM이 스스로에게 던진 5가지 질문은 이 과정을 명확히 정의하고, 혼란을 최소화하는 중요한 지침이 되며, 이러한 질문을 통해 제품의 현재, 미래에 대한 판단과 평가, 시뮬레이션을 하게 됩니다. 그리고 그것이 잠재적인 새로운 시작점을 만든다고 생각합니다.

혹시라도 여러 이유로 제품을 유지보수 모드로 보내야 하는 분들께서는 위와 같은 질문을 던져보시기 바랍니다. 😄